Jüdische Kantoren und die Musik der Synagoge

Jascha Nemtsov wirkt seit vielen Jahren in der Ausbildung jüdischer Kantoren mit. 2008 wurde am Potsdamer Abraham Geiger Kolleg eine Kantorenabteilung eröffnet, deren akademischer Leiter Nemtsov wurde. Inzwischen ist die Kantorenausbildung als eigener Studiengang an der Universität Potsdam etabliert, berufsorientierter Unterricht in liturgischem Gesang wird dort mit akademischer Bildung in Jüdischen Studien, Religionspädagogik und Geschichte der jüdischen Musik kombiniert. Die Absolventen sind inzwischen an jüdischen Gemeinden unterschiedlicher Prägung in Deutschland und im europäischen Ausland tätig.

Viele wissenschaftliche Publikationen Nemtsovs sind der Musik der Synagoge und dem Wirken bedeutender jüdischer Kantoren gewidmet.

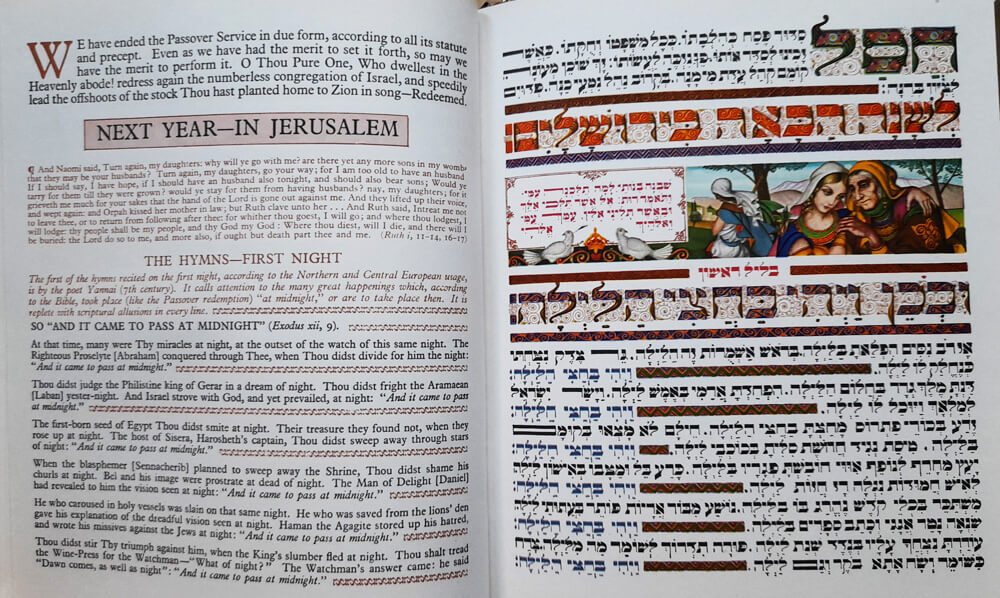

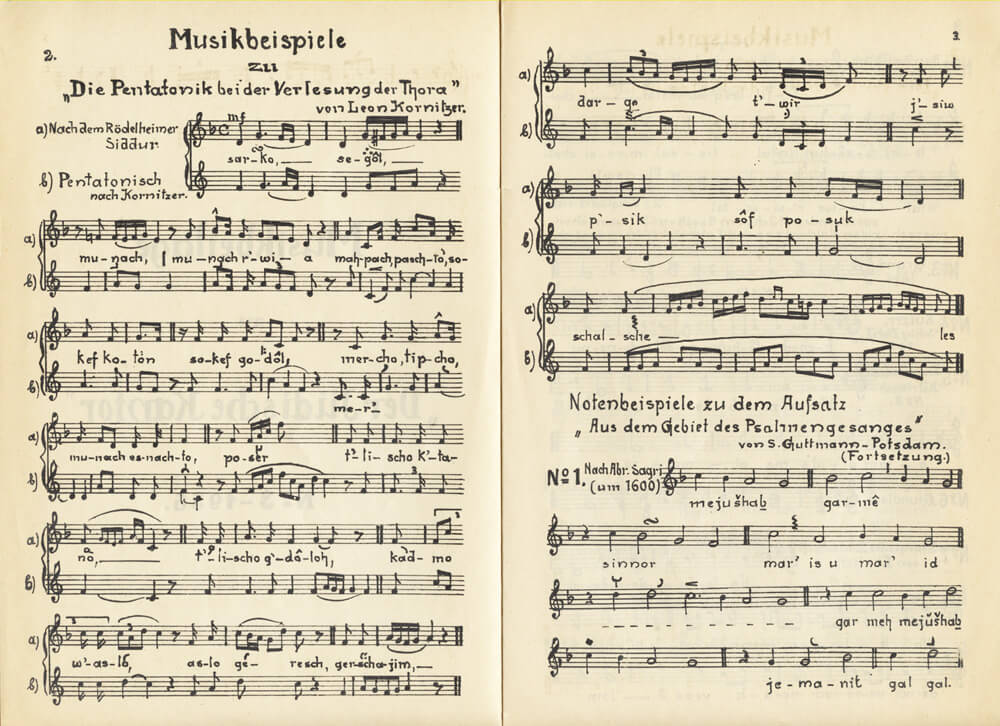

Bis in die Neuzeit hinein war die Musik des jüdischen Gottesdienstes eine ausschließlich mündliche Tradition. Während die christliche Musik seit dem Mittelalter notiert wurde, stammen die frühesten Manuskripte jüdischer Musik aus dem 18. Jahrhundert, die ersten gedruckten Noten gar aus dem 19. Jahrhundert. Das hat vor allem mit unterschiedlichen Musikauffassungen zu tun.

Im Gegensatz zur Kirchenmusik wird die Musik im jüdischen Gottesdienst nicht mit einer idealen, himmlischen Harmonie assoziiert, sondern als Ausdruck einer persönlichen Hingabe an Gott betrachtet – ein Seelenzustand, der flüchtig ist und nicht mit Noten festgehalten werden kann. Jeder Mensch tritt demnach selbst in einen persönlichen Dialog mit Gott. Dabei steht nicht die Schönheit der musikalischen Form im Vordergrund, sondern die Aufrichtigkeit und emotionale Intensität des Gebets.

Einzelne Gesangsstimme als Ausdruck der religiösen Empfindung eines Menschen bildet daher den Mittelpunkt der traditionellen synagogalen Musik. Die einstimmigen Gesänge verkörpern die Intimität und Vertraulichkeit des Verhältnisses zwischen Mensch und Gott.

Eine Folge dieser Musikauffassung ist unter anderem die konsequente Verbannung des Instrumentalspiels. Das Verbot der Musikinstrumente in der Synagoge wird zwar häufig als Ausdruck der Trauer um den zerstörten Jerusalemer Tempel erklärt, in der Tat hängt es eher mit dem Charakter des jüdischen Gottesdienstes zusammen: Die Intimität des Gebets wäre – nach traditioneller Auffassung – mit dem gleichzeitigen Einsatz von Musikinstrumenten schlichtweg unvereinbar.

Auch der Vorbeter, heute oft nach christlichem Vorbild „Kantor“ genannt, sollte im Gottesdienst keine Ausnahmeposition besetzen, sondern lediglich eine ordnende und organisierende Rolle erfüllen – eine Aufgabe, die im Prinzip auch von jedem anderen Gemeindemitglied übernommen werden konnte. Viele orthodoxe Gemeinden verzichten daher auf speziell musikalisch ausgebildete Vorbeter. Die Schönheit der Gesänge wird begrüßt, solange sie keinen Selbstzweck erfüllt, sondern als Ausdruck der Hingabe (kawanah) wahrgenommen wird.

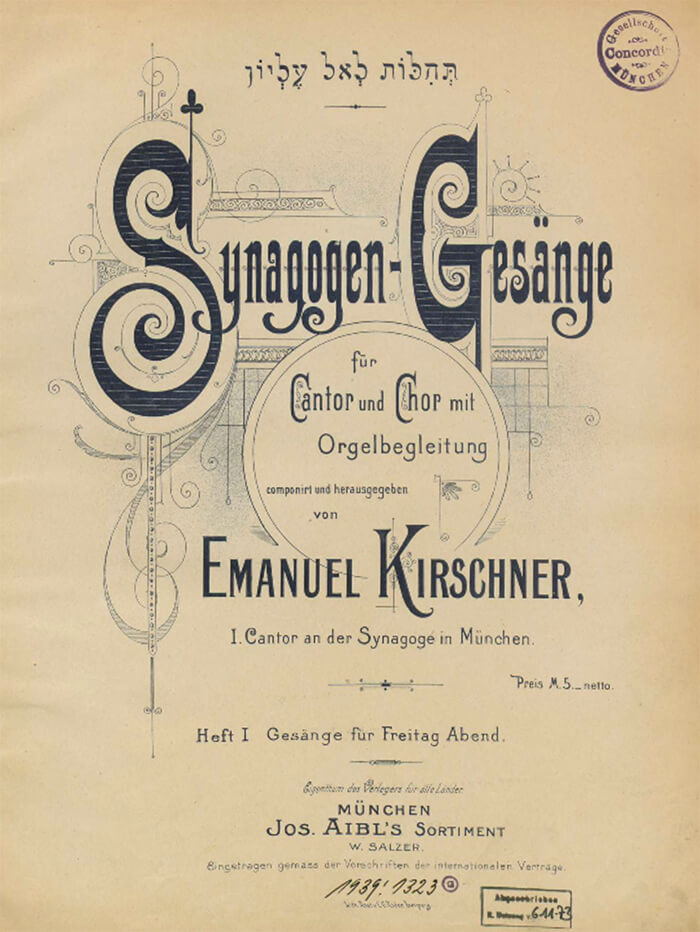

Die im 19. Jahrhundert in Deutschland begründete jüdische Reformbewegung trug allerdings zu einer radikalen Veränderung der synagogalen Musik bei. Die wichtigsten Komponisten der Reformbewegung – Salomon Sulzer in Wien, Louis Lewandowski in Berlin, Samuel Naumbourg in Paris, Moritz Deutsch in Breslau oder Emanuel Kirschner in München – orientierten sich an zeitgenössischer protestantischer und katholischer Kirchenmusik und entwickelten einen Stil, der sich an die romantische Musik jener Zeit anlehnte. Dabei wirkten etliche renommierte christliche Komponisten sogar mit, darunter Franz Schubert, Ignaz von Seyfried, Joseph Drechsler oder Wenzel Wilhelm Würfel.

Angestrebt wurde nach den Worten des Thüringer Kantors Hermann Ehrlich (1815–1879) „Gleichheit und Einförmigkeit durch Gebet und Gesang in allen Synagogen Deutschlands“. Dieses ästhetische Ideal bewegte damals alle Reformatoren, denn die mündlich überlieferte jüdische liturgische Musik entzog sich jeglicher Standardisierung. Der Übergang von der oralen Tradition zu Druckausgaben mit Sammlungen synagogaler Gesänge war eine bedeutende Zäsur in der Geschichte jüdischer Musik.

Eine besonders heftig umstrittene Neuerung war die Einführung der Orgel, von der nicht zuletzt eine „disziplinierende“ Wirkung erwartet wurde. Louis Lewandowski schrieb damals dazu: „Die Orgel, das Instrument der Instrumente, ist vermöge ihrer weit ausgebenden Tonfülle allein im Stande, große Massen in großen Räumen zu beherrschen und zu leiten.“ Die Reformkomponisten, die an der europäischen Musik geschult waren, hörten den Klang des traditionellen jüdischen Gebets inzwischen mit den Ohren ihrer christlichen Zeitgenossen – sie empfanden ihn als Störung der Schönheit.

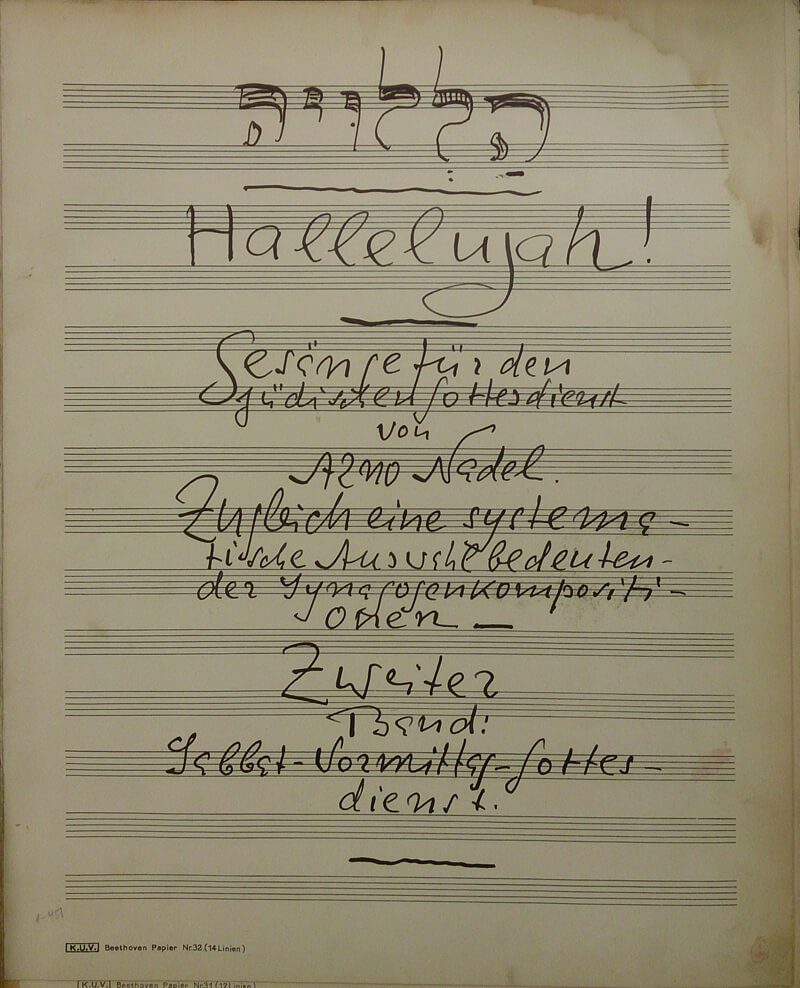

Seit dem frühen 20. Jahrhundert begannen einige jüdische Musiker unter dem Einfluss der kulturzionistischen Ideen, sich wieder auf ihren eigenen musikalischen Wurzeln zu besinnen. Auch auf dem Gebiet der Synagogenmusik wurden solche Bestrebungen bemerkbar. Die in den Jahrzehnten zuvor vernachlässigten traditionellen Elemente wurden nun wiederbelebt und in einen zeitgemäßen Stil integriert. In den 1930er Jahren förderte etwa die Jüdische Gemeinde zu Berlin die Entstehung und Aufführung großformatiger liturgischer Werke solcher Art, darunter Kompositionen von Leo Kopf, Jakob Dymont, Heinrich Schalit, Ernest Bloch, Hugo Adler, Jacob Weinberg, Max Ettinger oder Oskar Guttmann. Sogar noch 1939 wurde eine neu entstandene Freitagabend-Liturgie von Leo Ahlbeck aufgeführt. Diese vielversprechende Entwicklung wurde jedoch sehr bald durch die Shoah abgebrochen. Das zum großen Teil unter den Bedingungen der NS-Herrschaft geschaffene neue Repertoire harrt bis heute seiner Wiederentdeckung.