Verfolgte Komponisten unter Hitler und Stalin

Seit Ende der 1980er Jahre wird die sogenannte „verfemte Musik“, deren Verbreitung im 20. Jahrhundert durch den Nationalsozialismus verhindert wurde, wissenschaftlich erforscht und künstlerisch aufgearbeitet. Dabei wurden ungeahnte musikalische Schätze gehoben – zahlreiche bis dahin vergessene oder gänzlich unbekannte Kompositionen, deren Wiederaufführungen, manchmal sogar Uraufführungen das internationale Musikleben enorm bereicherten.

Auch das Schaffen von Komponisten, die Opfer des Stalinismus geworden sind, wurde inzwischen aufgearbeitet. Dazu gehören Vsevolod Zaderatsky, Alexander Weprik, Michail Nosyrev und andere Komponisten, die im Gulag inhaftiert waren. Einige jüdische Komponisten, die auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus in die Sowjetunion kamen, darunter Mieczyslaw Weinberg, waren in den letzten Jahren der Stalin-Ära antisemitischen Verfolgungen ausgesetzt.

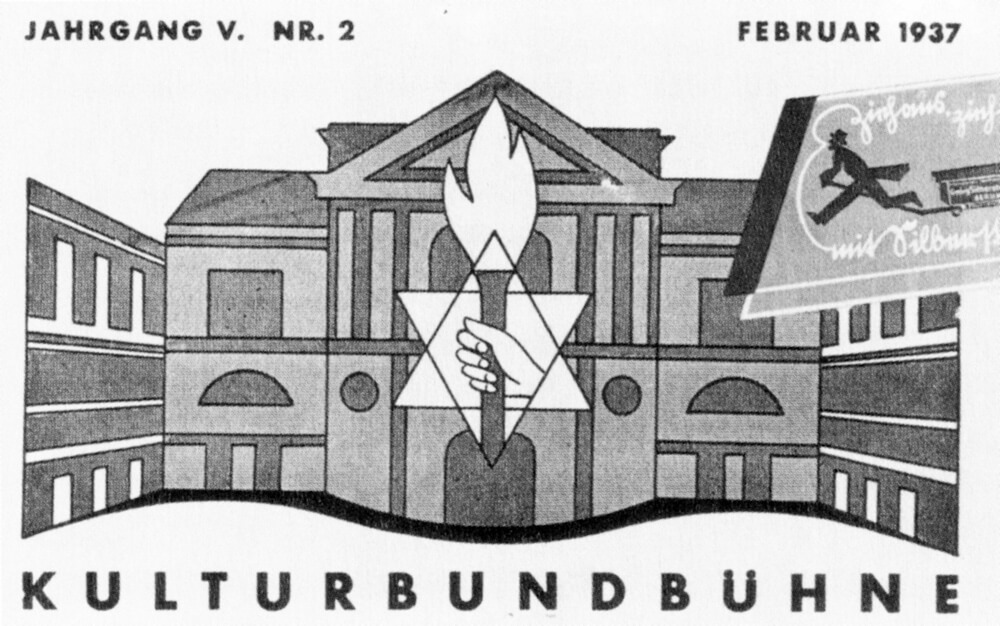

Obwohl der Kampf um das physische Überleben die ganze Energie der verfolgten Musiker hätte absorbieren sollen, fanden viele von ihnen dennoch Kraft für schöpferische Tätigkeit. Das Komponieren bedeutete für sie zugleich die Bewahrung ihrer eigenen Menschlichkeit trotz der unmenschlichen Bedingungen und war somit eine Form des geistigen Widerstandes. So entwickelte sich im Ghetto Theresienstadt in den Jahren 1942-44 ein intensives kulturelles Leben, zu dem auch jüdische Komponisten wie Viktor Ullmann, Gideon Klein, Hans Krasa oder Pavel Haas beitrugen. „Zu betonen ist nur, dass … wir keineswegs bloß klagend an Babylons Flüssen saßen und unser Kulturwille unserem Lebenswillen adäquat war,“ schrieb Viktor Ullmann 1944, wenige Monate vor seinem Tod in der Gaskammer in Auschwitz.

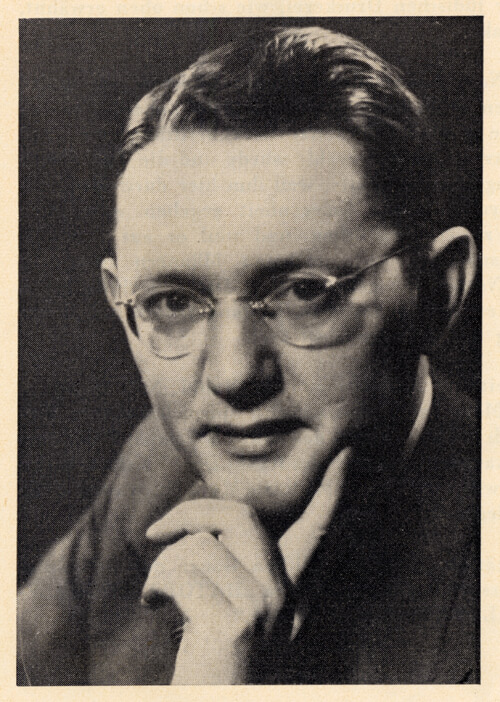

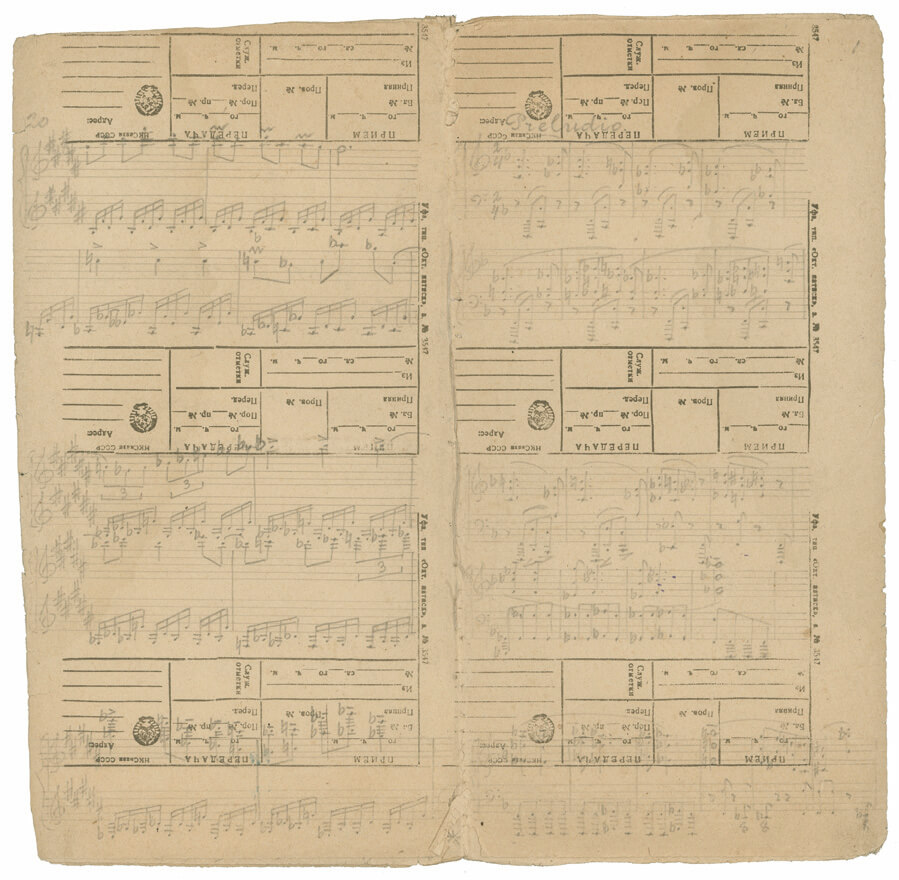

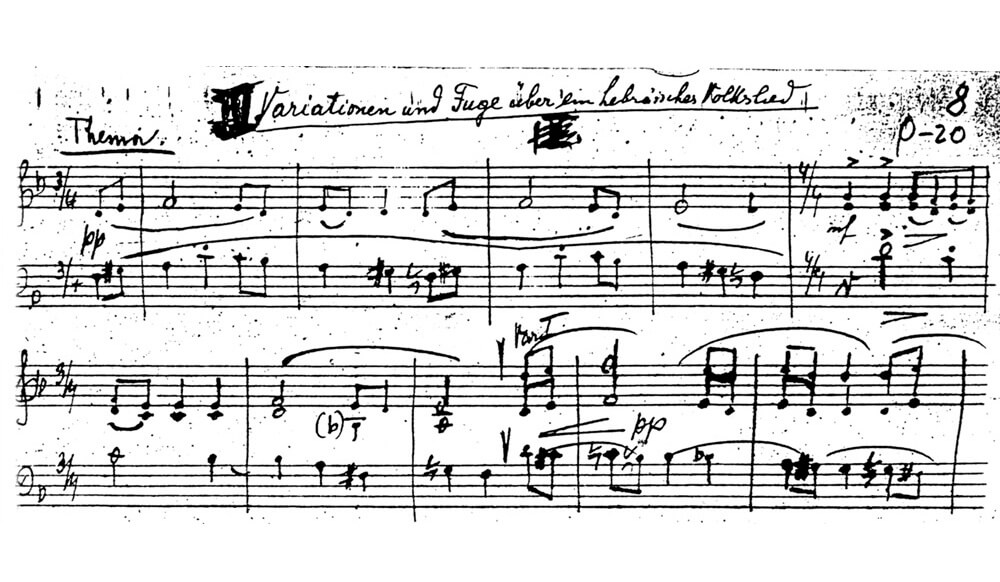

Bemerkenswert ist das Schicksal von Vsevolod Zaderatsky, der in einem Arbeitslager im Kolyma-Gebiet im Nordosten Sibiriens in den Jahren 1937-1939 einen Zyklus von 24 Präludien und Fugen für Klavier komponierte. Unter denkbar schwierigen Lebensbedingungen, ohne ein Musikinstrument und Notenpapier – und auch ohne viel Hoffnung aufs Überleben – schuf Zaderatsky ein gewaltiges Werk, die erste Komposition dieser Art im 20. Jahrhundert, die er zum Teil auf leeren Telegrammformularen notierte. Dieser Zyklus ist nicht nur durch seine besondere Entstehungsgeschichte einzigartig – es handelt sich dabei um ein wahres Meisterwerk, eine Komposition von höchsten künstlerischen Qualitäten, die durch eine originelle Verbindung der barocken Tradition mit moderner Musiksprache besticht. Jascha Nemtsov spielte 2015 die Weltpremiere des gesamten Zyklus „24 Präludien und Fugen“ von Vsevolod Zaderatsky beim Festival in Gorisch. Für seine fünf CDs mit Zaderatskys Klavierwerken bekam er 2018 den Preis OPUS KLASSIK.

Bereits 1993, nur wenige Monate nach seiner Übersiedlung nach Deutschland, hatte Nemtsov begonnen, sich künstlerisch und wissenschaftlich für das Werk verfolgter und zu Unrecht vergessener Komponisten einzusetzen. Den ersten Anstoß dazu bildete die Begegnung mit der Musikwissenschaftlerin Beate Schröder-Nauenburg (1946–2007), die Nemtsov in ein Konzertprojekt mit Werken der Komponisten aus Theresienstadt einbezog. Das Thema ließ ihn dann nicht mehr los. Die Namen von mehreren verfolgten Komponisten wurden speziell durch seine Recherche zum Bestandteil des heutigen Musiklebens. Dazu gehören Jakob Schönberg, Juliusz Wolfsohn, Hans Heller, Alexander Weprik, Matvey Gozenpud, Evgeniya Yakhnina und andere Komponisten, deren Werke von Nemtsov erstmals wiederentdeckt, aufgeführt und auf CDs aufgenommen wurden.

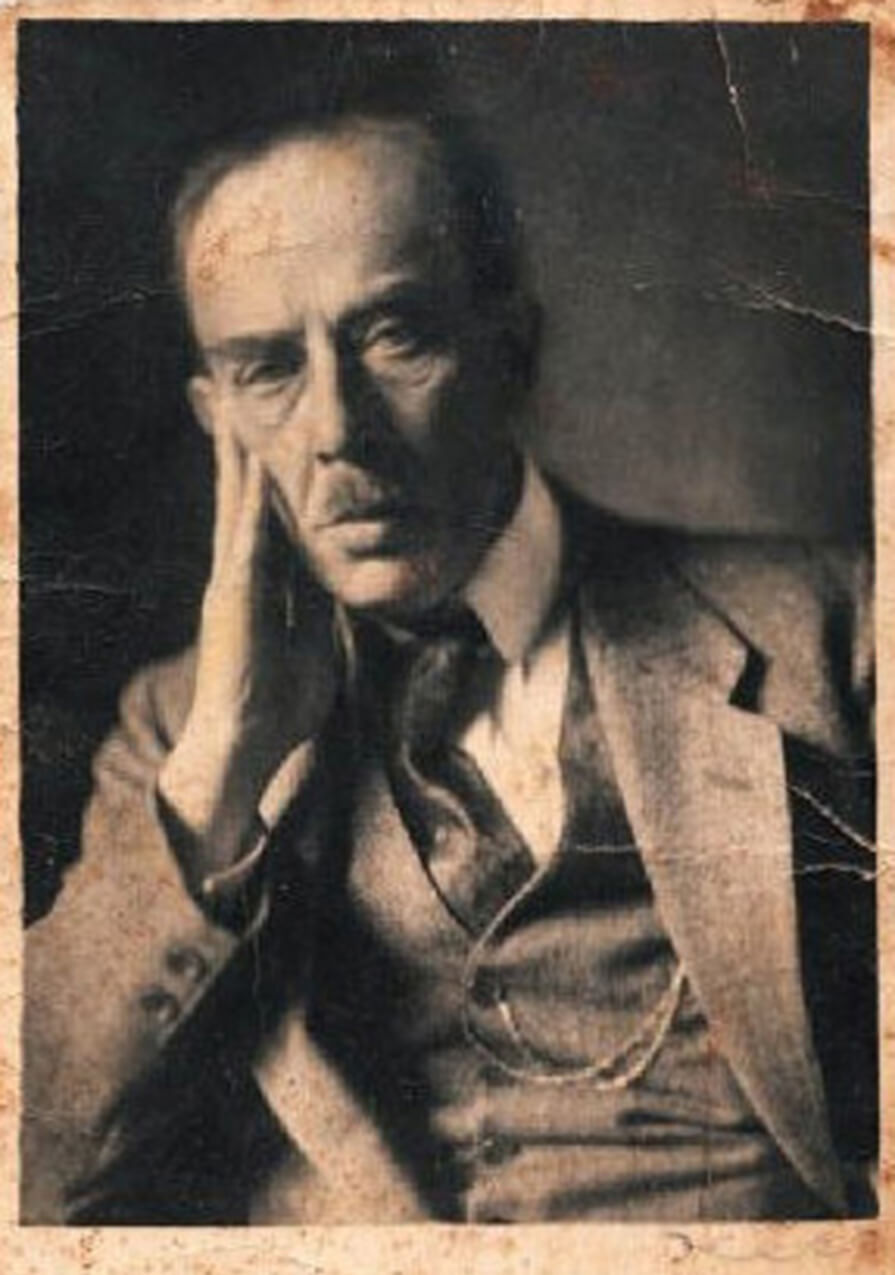

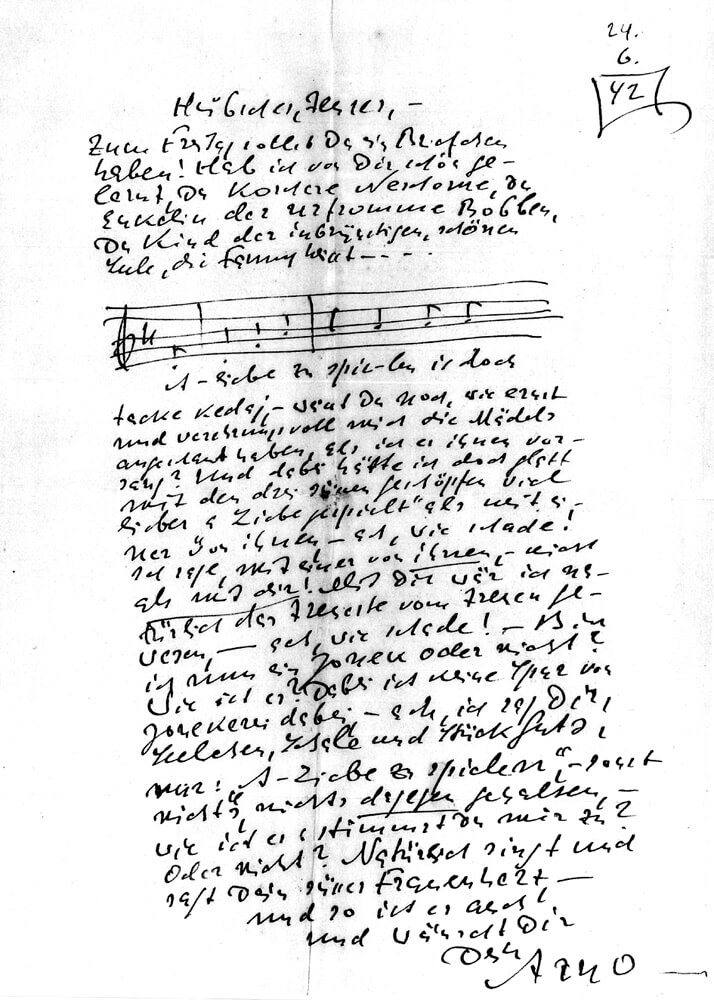

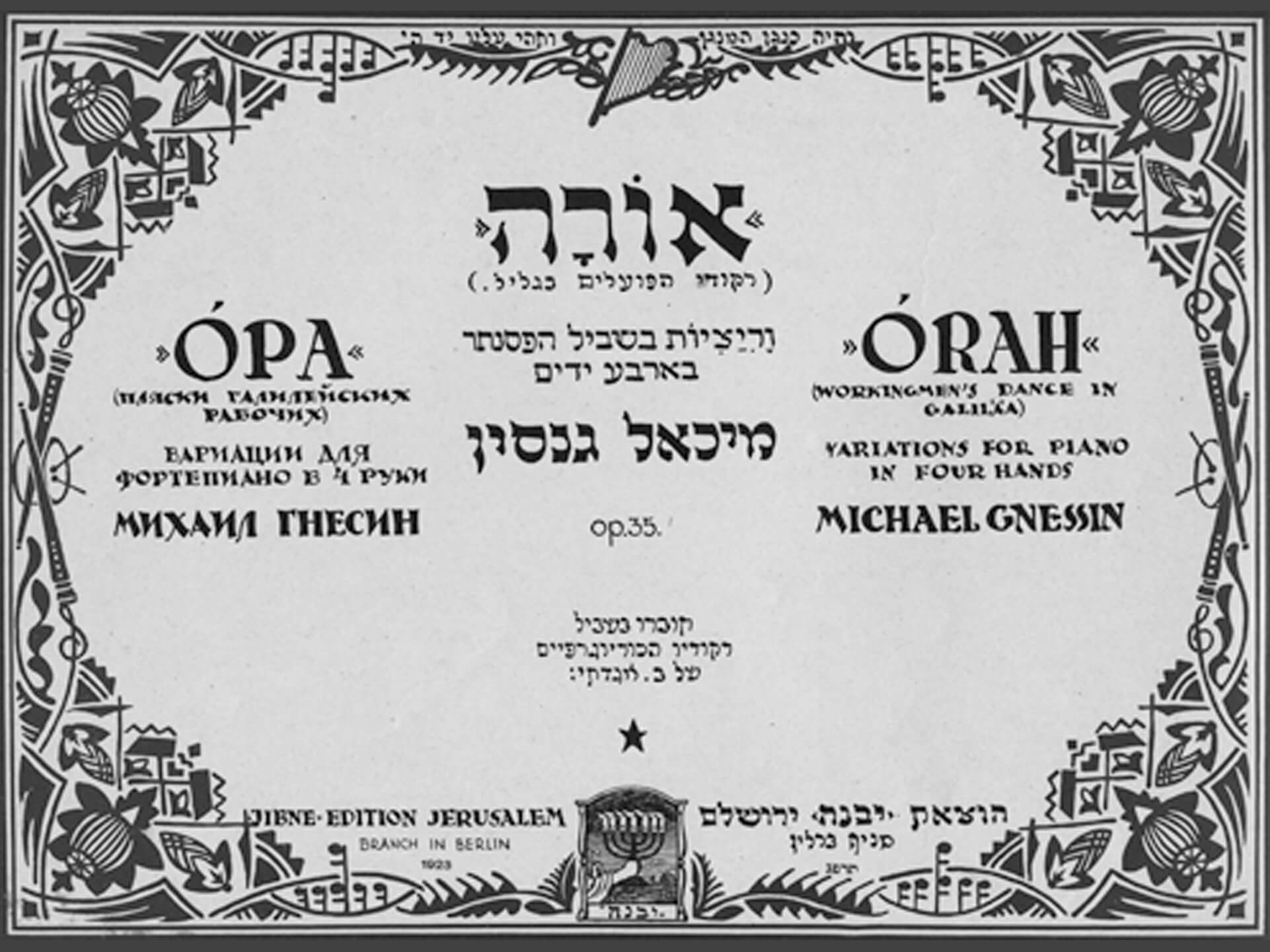

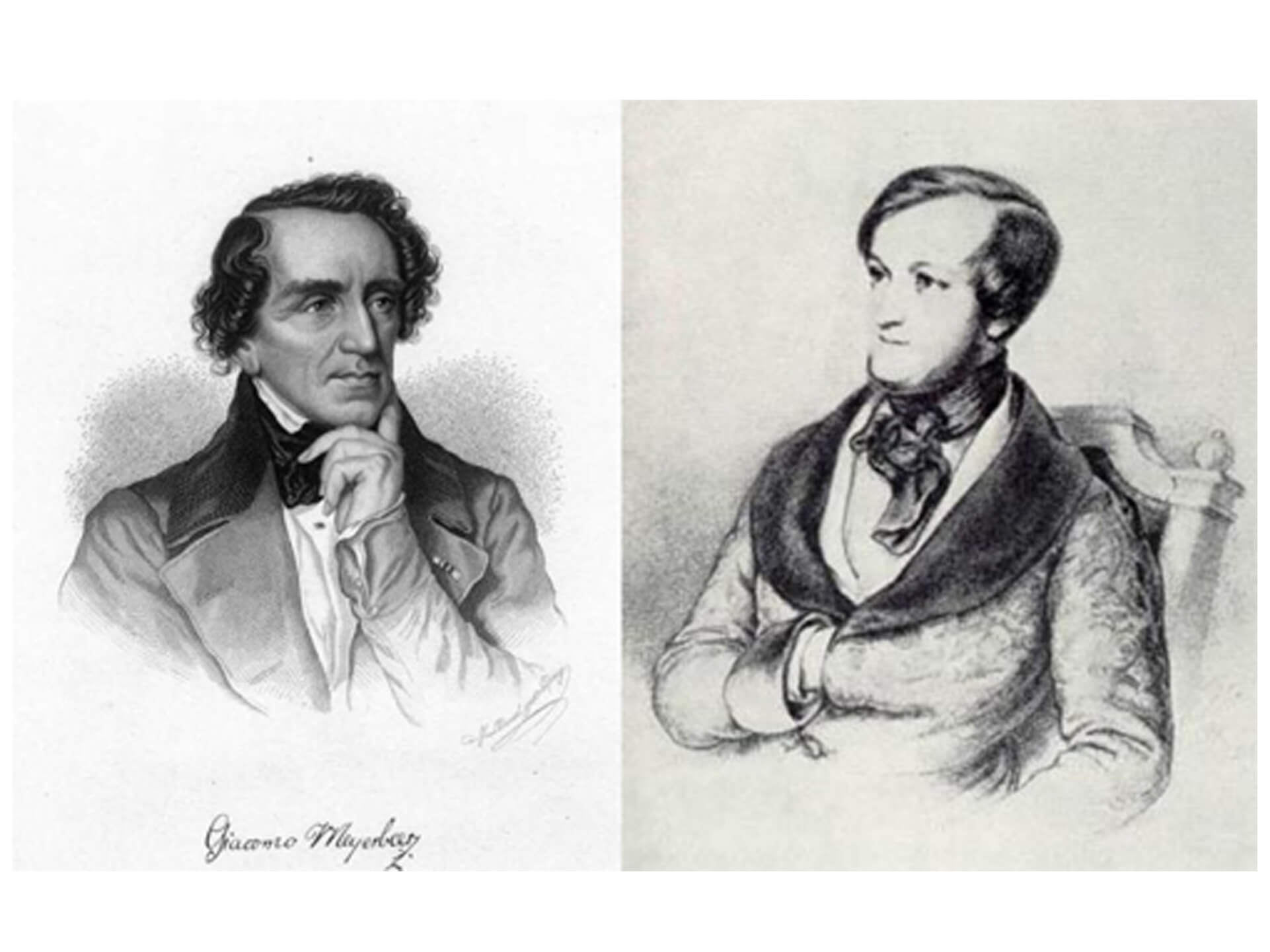

Auch seine musikwissenschaftlichen Arbeiten sind zum großen Teil diesem Thema gewidmet. In seinen Monographien „Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf: jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit“ und „Doppelt vertrieben: deutsch-jüdische Komponisten aus dem östlichen Europa in Palästina/Israel“ etwa präsentierte er die Ergebnisse seiner jahrelangen intensiven Archivarbeit. Diese beiden Publikationen enthalten Biographien von insgesamt zehn bedeutenden deutsch-jüdischen Komponisten, die von Nemtsov aufgrund von Archivdokumenten erstmals rekonstruiert werden konnten: Arno Nadel, Oskar Guttmann, Alfred Goodman, Jakob Schönberg, Werner Seelig-Bass, Karl Wiener, Israel Brandmann, Marc Lavry, Joachim Stutschewsky und Chemjo Winawer.