Richard Wagner und die Juden

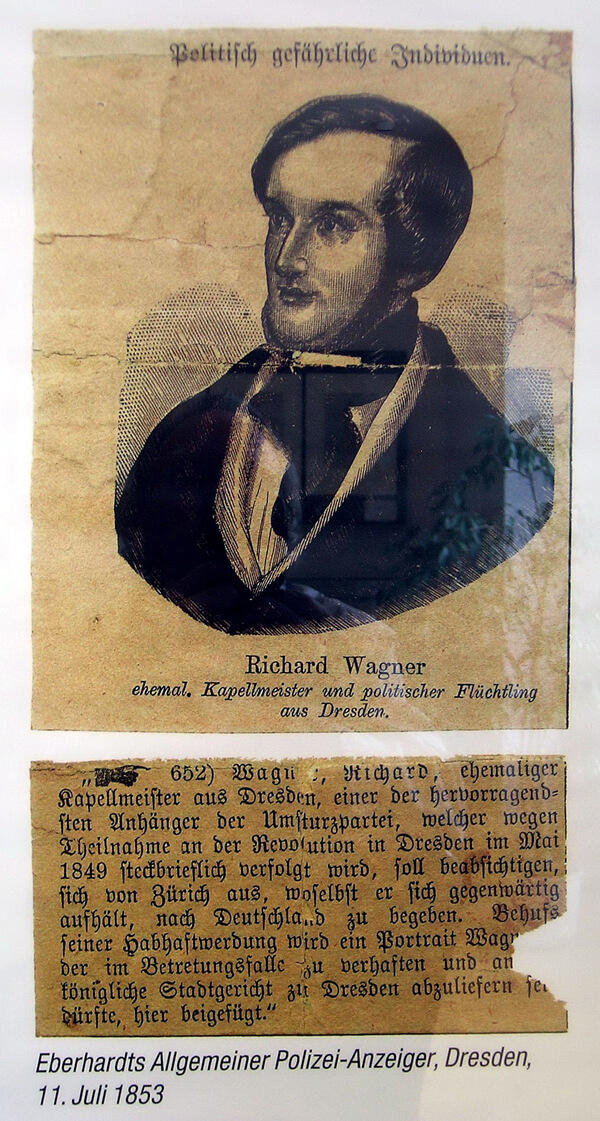

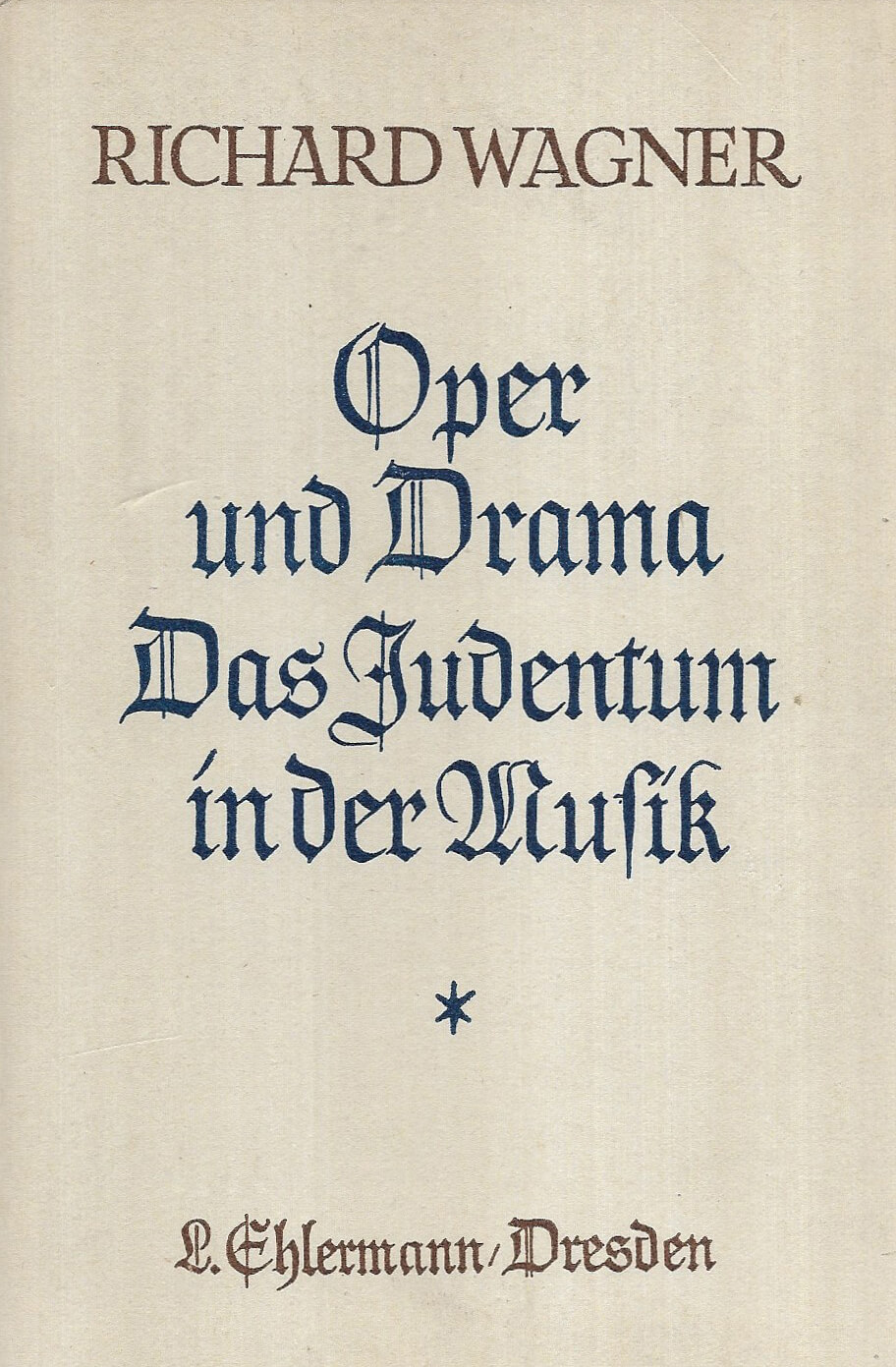

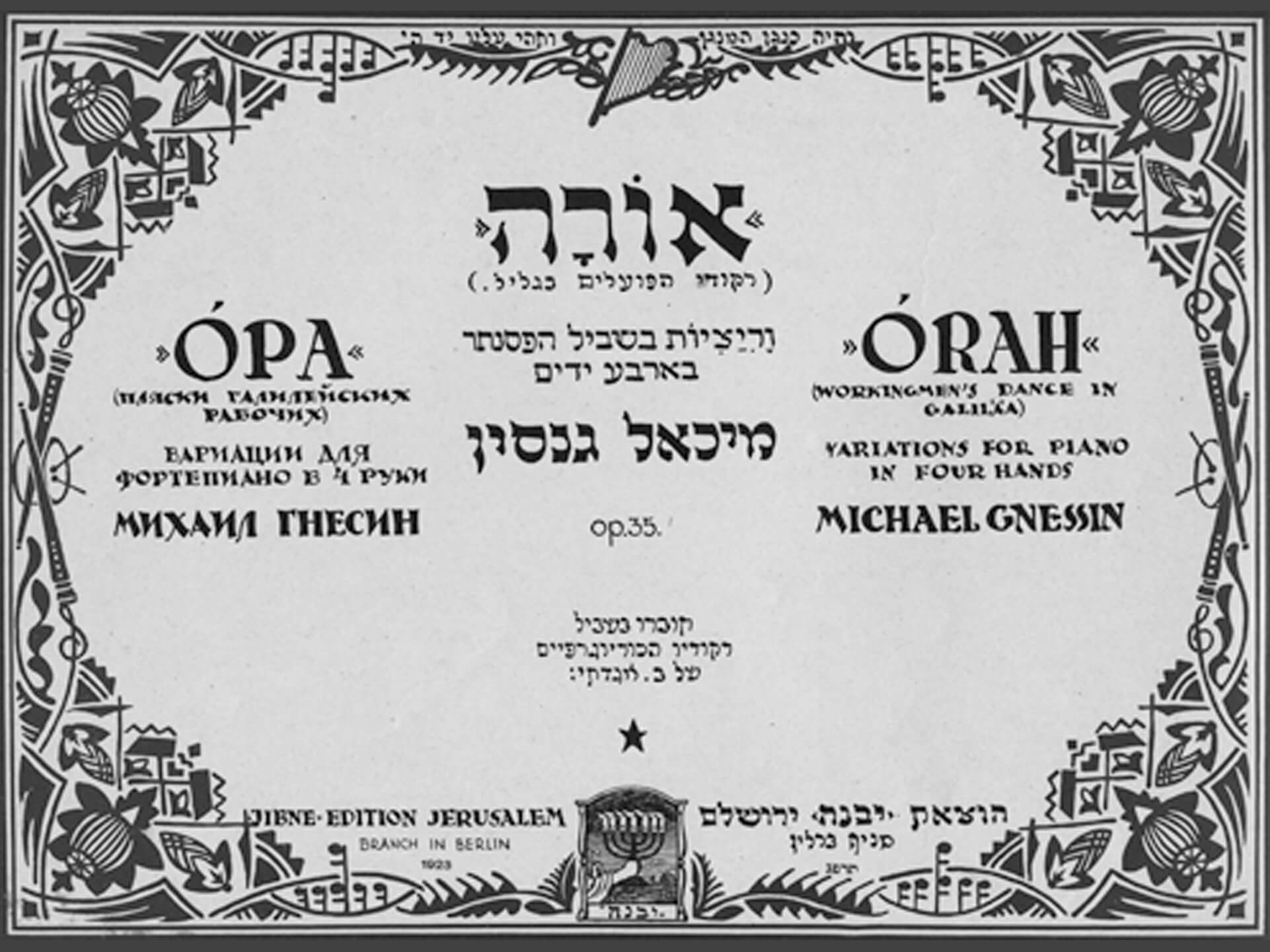

Wagners Weltbild und sein Verhältnis zum Judentum wurden stark von romantischen, sozialutopischen und auch rassistischen Theorien seiner Zeit geprägt. Seine Schrift „Das Judentum in der Musik“ (1850/1869) gehört zu den meistgelesenen Texten der judenfeindlichen Literatur des 19. Jahrhunderts. Doch welche Rolle spielt derartiges Gedankengut in Wagners Opernschaffen? Inwieweit ist seine Musik durch seine Ideologie „kontaminiert“?

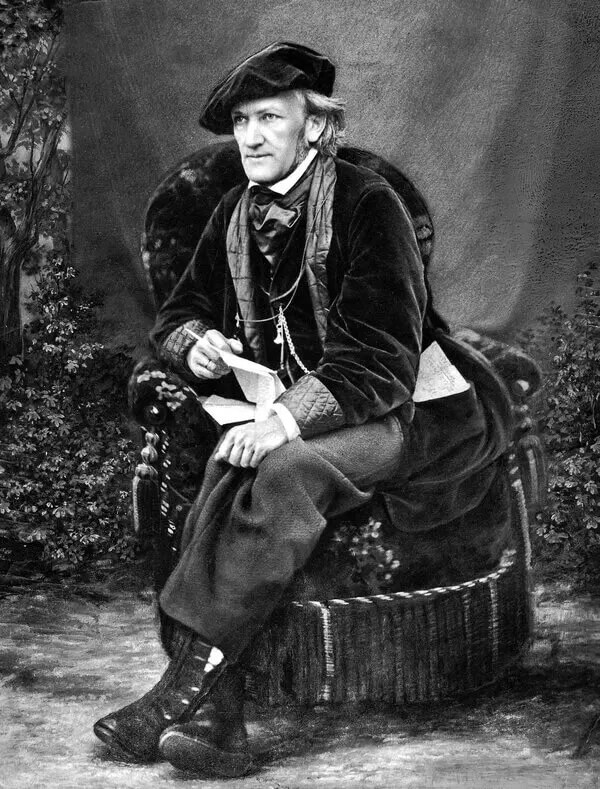

Das traditionelle Bild Wagners ist ein gespaltenes: Auf der einen Seite ist der geniale Komponist großartiger Musikwerke, auf der anderen der Autor problematischer Schriften, die eine antisemitische Erlösungsideologie vermitteln. Zwischen diesen beiden Wagners soll gemäß dieser Auffassung keine Verbindung bestehen. „Eine antisemitische Terz oder ein antisemitisches C-Dur kann es doch gar nicht geben“ – derartige Äußerungen sind zu einem beliebten Klischee geworden, genauso wie Daniel Barenboims Ausspruch, Wagners Musik sei „nicht ideologisch“ und auch „nicht antisemitisch“.

Diese Einstellung ist umso fragwürdiger, als sie Wagners eigener Sicht auf die Musik grundsätzlich widerspricht: Für ihn hatte die „absolute“ Musik, die rein musikalische Form, keine Existenzberechtigung. Wagners Konzept des Musikdramas bedeutet gerade eine unzertrennliche Einheit zwischen Dichtung und Musik. Nicht zufällig verfasste er selbst sämtliche Libretti seiner Opern.

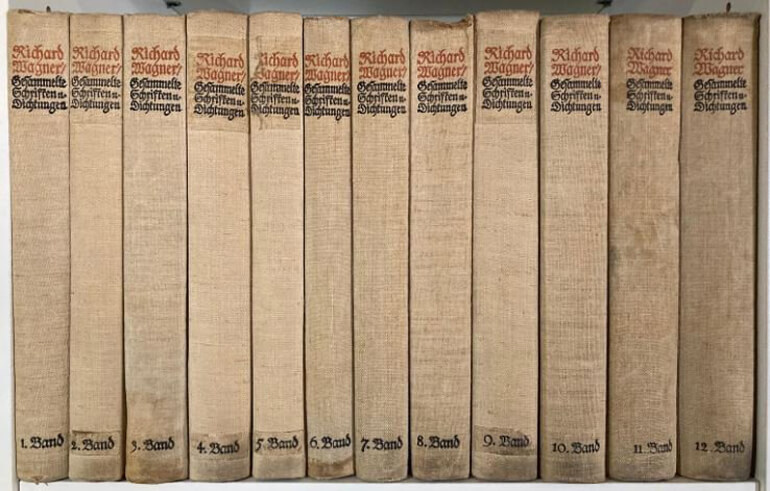

Es gab außerdem keinen anderen großen Komponisten, der seine Anschauungen nicht nur mit seinen Musikwerken, sondern auch mit zahlreichen Schriften verbreitete – Wagners gesammelte Schriften umfassen 12 dicke Bände!

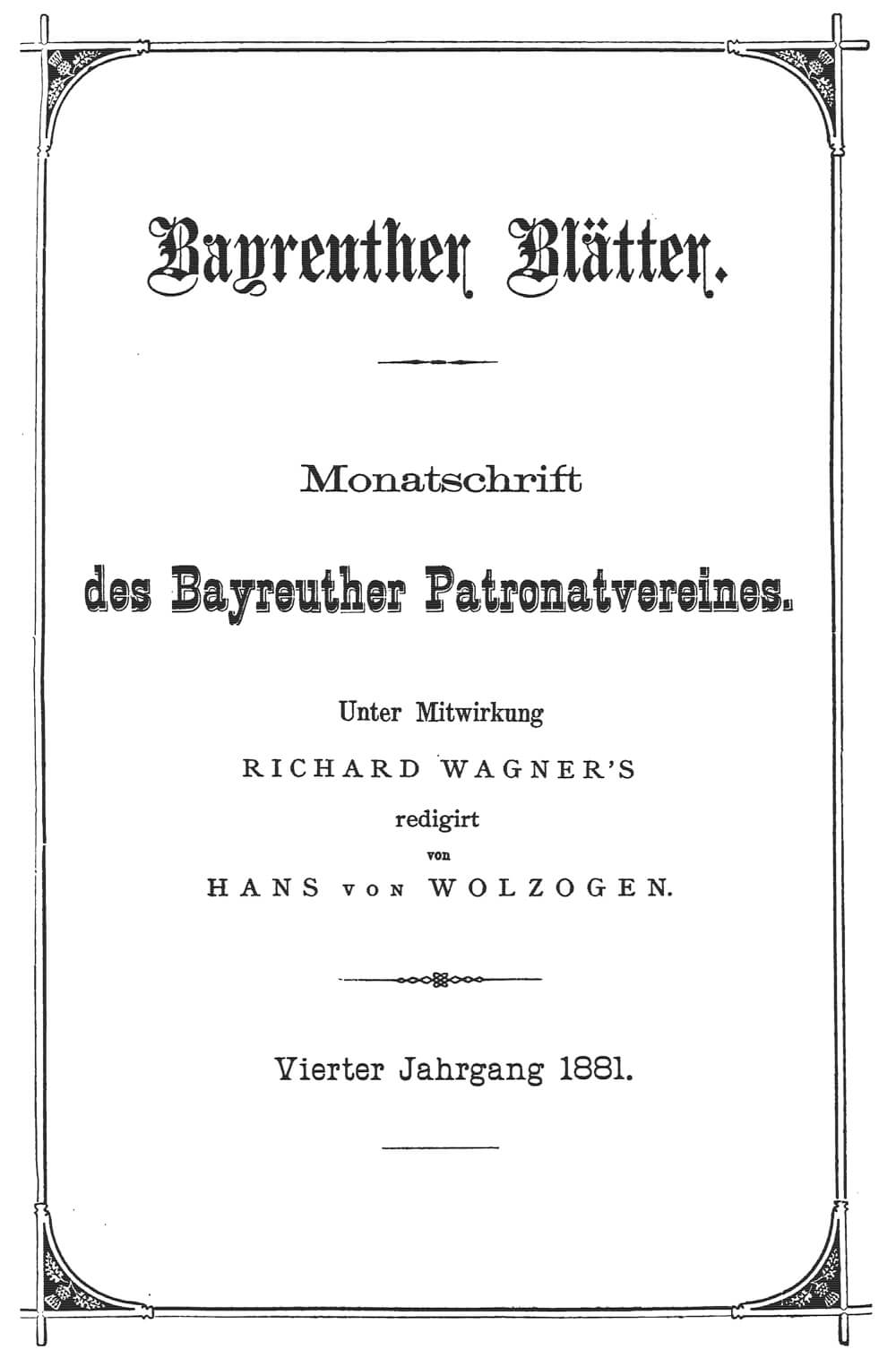

Wagner ist schließlich der einzige Komponist, um den ein pseudoreligiöser Kult entstanden ist – mit einem eigenen Tempel und der Pilgerstätte: Bayreuth. Diesen Kult hat Wagner selbst begründet und gepflegt.

Für seine Anhänger waren Wagners Opern viel mehr als schöne Musik. Sie verehrten ihn als Erlöser, Messias, der die Welt verändern und retten sollte. Der im 19. Jahrhundert entstandene „Wagnerianer“-Typus ist noch immer lebendig. Einen fanatischen Anhänger von Chopin oder Tschaikowsky würde man vergeblich suchen, von Wagner sind viele Menschen dagegen auch heute noch geradezu besessen. Durch seine Musik lassen sie sich in einen rauschhaften Zustand versetzen.

Das heutige Bayreuth ist allerdings inzwischen eher zu einer Art „Vanity fair“ geworden, wo Reiche und Mächtige zusammenkommen. Diese heutigen Wagner-Liebhaber möchten seine Musik gerne von seiner menschenverachtenden Ideologie säuberlich trennen – um seine Opern mit gutem Gewissen genießen zu können.

In der Tat sind Wagners Opern und seine Schriften aber eng verbunden, es sind Teile des gleichen Werks. Wagner ist der ideologischste Komponist überhaupt und sein Judenhass, der heute viele stört, ist ein wichtiger Teil seiner Ideenwelt.

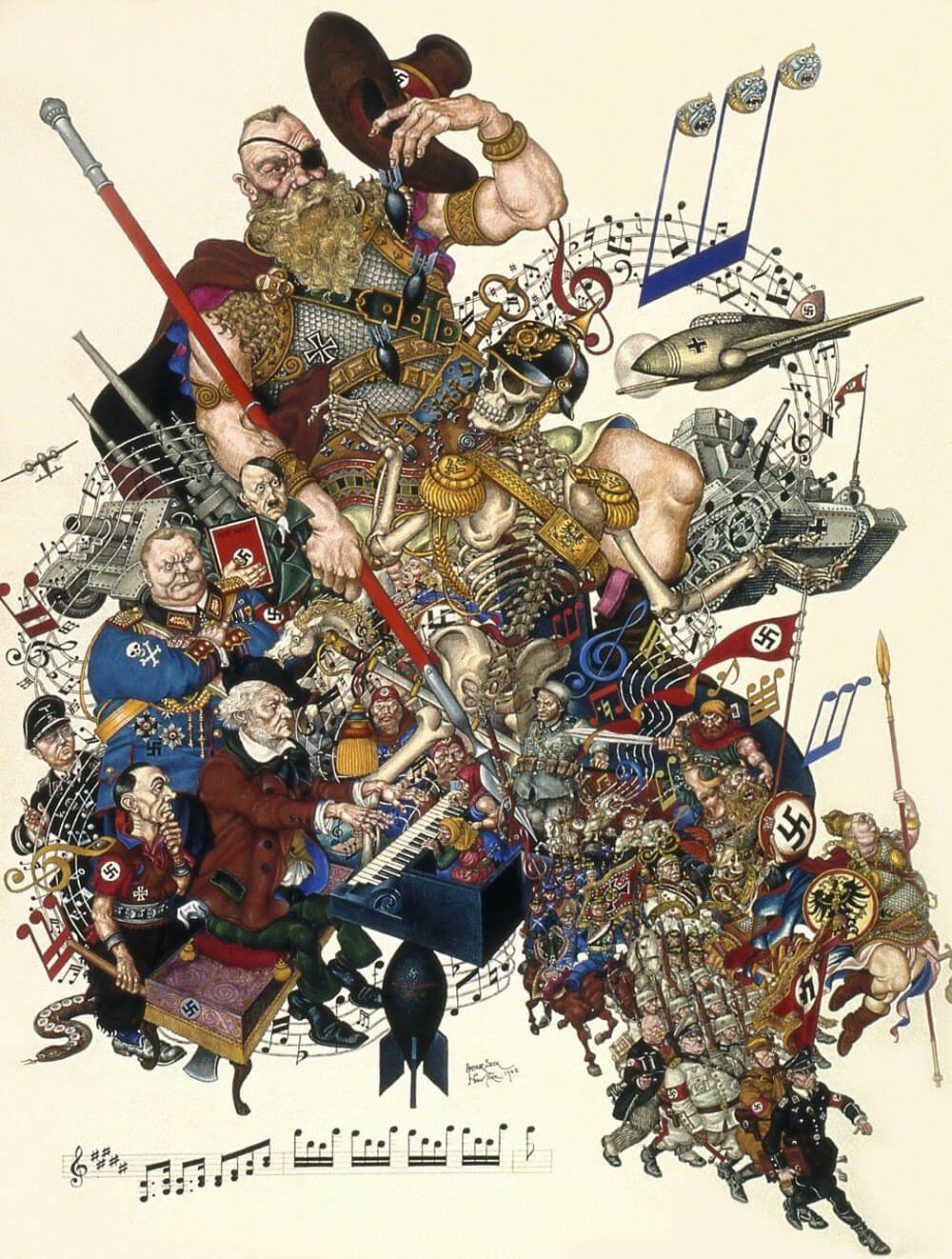

Wagner ist nicht nur judenfeindlich, sondern auch christenfeindlich. Seine letzte Oper „Parsifal“ etwa zelebriert die Vision einer neuen Religion, die gewissermaßen ein Gegensatz des Christentums ist: Sie basiert auf der Idee der Reinheit: Reinheit der Lebensweise, der Kunst, der Ernährung und vor allem des Blutes. Es ist ein rassistisches Gedankengut, das später im Nationalsozialismus aufgegangen ist.

Wagners Judenhass war nicht bloß ein Vorurteil, dem viele Menschen seiner Zeit verfielen, sondern ein Kernpunkt seiner Ideologie, die sein Werk maßgeblich bestimmte. Um seine Ansichten zu vermitteln, musste Wagner keine leibhaftigen Juden auf die Bühne bringen: alle Gestalten seiner Opern sind hochsymbolisch. Bei antisemitischen Motiven in Wagners Werken handelt es sich also vielmehr um gewisse Codes, die dem Publikum gut verständlich waren.

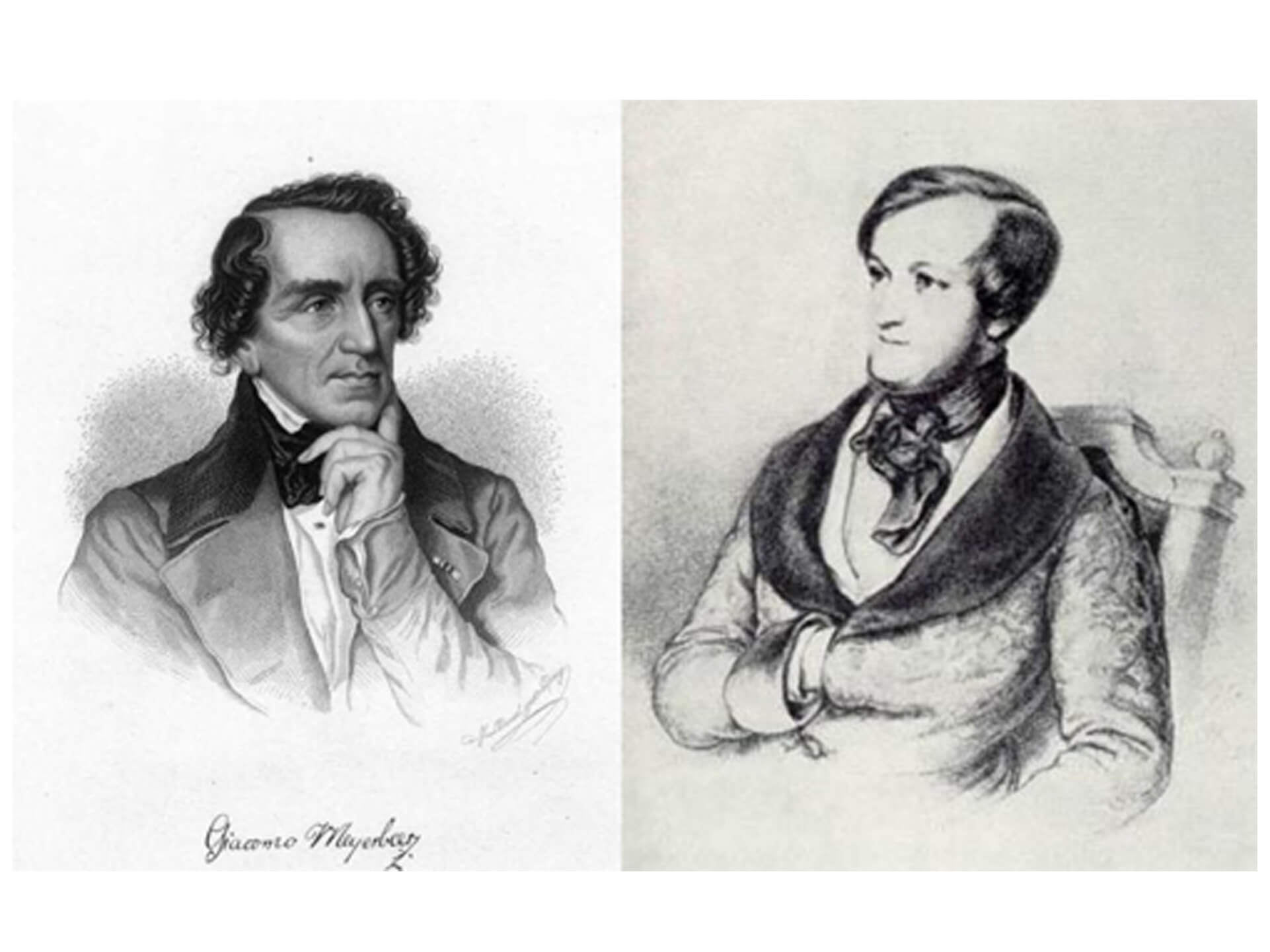

Ein besonderes Kapitel bilden die persönlichen Beziehungen Wagners zu jüdischen Musikern. Dazu gehörten die beiden bedeutendsten europäischen Komponisten der Zeit, Felix Mendelssohn Bartholdy und Giacomo Meyerbeer, die später beide von Wagner verleumdet wurden. Meyerbeer hatte frühzeitig Wagners Talent erkannt und ihn als Erster großzügig materiell und moralisch unterstützt. Wagner wurde von Meyerbeer jahrelang protegiert und an verschiedene Opernhäuser empfohlen, was schließlich seinen Durchbruch als Komponist und Dirigent in Dresden bewirkte. Wagner wurde auch künstlerisch von Meyerbeer inspiriert und in der Öffentlichkeit als dessen Schüler angesehen. So war es eine Art musikalischer „Vatermord“, den Wagner dann mit seiner antisemitischen Diffamierungskampagne beging: Wagners Schmähschrift „Das Judentum in der Musik“ wie auch seine einige Monate später erschienene Abhandlung „Oper und Drama“ trugen maßgeblich zu einer antisemitischen Stigmatisierung Meyerbeers bei. Deren langfristige Auswirkungen führten zu einer fast vollständigen Auslöschung Meyerbeers, des bedeutendsten und erfolgreichsten Opernkomponisten seiner Zeit, aus dem internationalen Repertoire.

Es geht nicht darum, Wagners Musik etwa verbieten zu wollen. Das heutige Publikum muss aber um die Inhalte wissen, von denen seine Opern inspiriert wurden, und die in der europäischen Geschichte im 20. Jahrhundert eine unheilvolle Spur hinterließen.