Alberto Hemsi und Coplas Sefardies

„Die wenigen Dokumente, die ich gesammelt hatte, gaben mir das Gefühl, an der Schwelle einer wundervollen Höhle zu stehen, wie die von Ali Baba, die ich nach Belieben erkunden konnte. Seit dieser Zeit muss ich gestehen, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, wie viele Menschen ich kontaktierte, welche Gemeinden und Städte ich besuchte oder wie oft ich mich für kurze oder längere Zeit in fünf Ländern des östlichen Mittelmeers aufhielt. Meine Untersuchungen beschränkten sich keineswegs auf Poesie und Gesang. Folklore macht eine ganze Welt aus, und ich war besonders darauf bedacht, die Welt meines Volkes zu kennen.“ Diese Worte schrieb der Komponist und Musikethnologe Alberto Hemsi (1898–1975) rückblickend am Ende seines Lebens im Vorwort zum letzten, zehnten Band seines Lebenswerks, der Sammlung Coplas Sefardies. Mehr als fünfzig Jahre zuvor, Anfang der 1920er Jahre, hatte er begonnen, die Folklore der sephardischen Juden – „seines Volkes“ – zu sammeln.

Hemsi war anscheinend der erste europäisch ausgebildete Musiker, der sich ethnologisch und künstlerisch damit auseinandersetzte. Die Gemeinden der sephardischen Juden – Nachkommen der ehemals spanischen und portugiesischen Juden, die Ende des 15. Jahrhunderts aus der iberischen Halbinsel vertrieben wurden, – waren in den 1920-30er Jahren noch in vielen Ländern rund ums das Mittelmeer zu finden. In ihrem Alltag dominierte nach wie vor die jüdisch-spanische Sprache Ladino und auch ihre Folklore war noch immer sehr stark von ihrem spanisch-portugiesischen Erbe geprägt.

„Die Zahl der auf der ganzen Welt verstreuten spanischen Juden, die sich dank ihres überaus traditionellen Geistes […] diese geistigen Schätze nach vier Jahrhunderten des Exils bewahrten, sollte etwa eine Million sein,“ schrieb 1932 der bekannte spanische Musikethnologe José Subirá (1882–1980). „Daraus erklärt sich die große Bedeutung dieser Lieder und Balladen als historisches Dokument, jener Lieder und Balladen, die von Liebe, Hochzeiten, Kriegen und Duellen handeln, die vom zärtlichsten Madrigal bis zum traurigsten Klagelied reichen und die ihre doppelte Vitalität mit der Überzeugungskraft der Worte und mit dem hintergründigen Charme der Musik bewahren.“

Seit 1924 lebte Hemsi auf der griechischen Insel Rhodos, wo damals eine bedeutende jüdisch-sephardische Gemeinschaft existierte. Das Foto der Hauptstraße des jüdischen Viertels auf Rhodos, die mit dem spanischen Namen „Call’ancha“ (Breite Straße) genannt war, wurde im ersten Band seiner Coplas sefardies abgedruckt. In dieser Zeit wirkte Hemsi auch als Klavierlehrer, unter anderem unterrichtete er drei Töchter des Bankiers Ruben Capelluto. Die jüngste von ihnen, Myriam Capelluto, wurde später seine Frau, das Ehepaar bekam ebenfalls drei Töchter.

1928 wurde Hemsi zum Musikdirektor und Chorleiter der größten Synagoge des Mittleren Ostens, der Eliyahu-Hanavi-Synagoge im ägyptischen Alexandria. Diese prächtige Synagoge war 1850 anstelle eines von Napoleon 1798 gesprengten Vorgängerbaus errichtet worden. Dort wirkte Hemsi dann fast 30 Jahre lang, bis er 1957 als Jude das Land verlassen musste.

Das Sammeln und Verbreiten der Musik sephardischer Juden war Hemsis Lebensaufgabe. Zunächst sammelte er traditionelle Melodien und Texte im Kreis seiner Familie und Freunde, später unternahm er ausgedehnte Forschungsreisen. Er traf türkische, bulgarische und palästinensische Juden und reiste in den Sommermonaten mehrfach nach Thessaloniki, Rhodos, Istanbul und Anatolien.

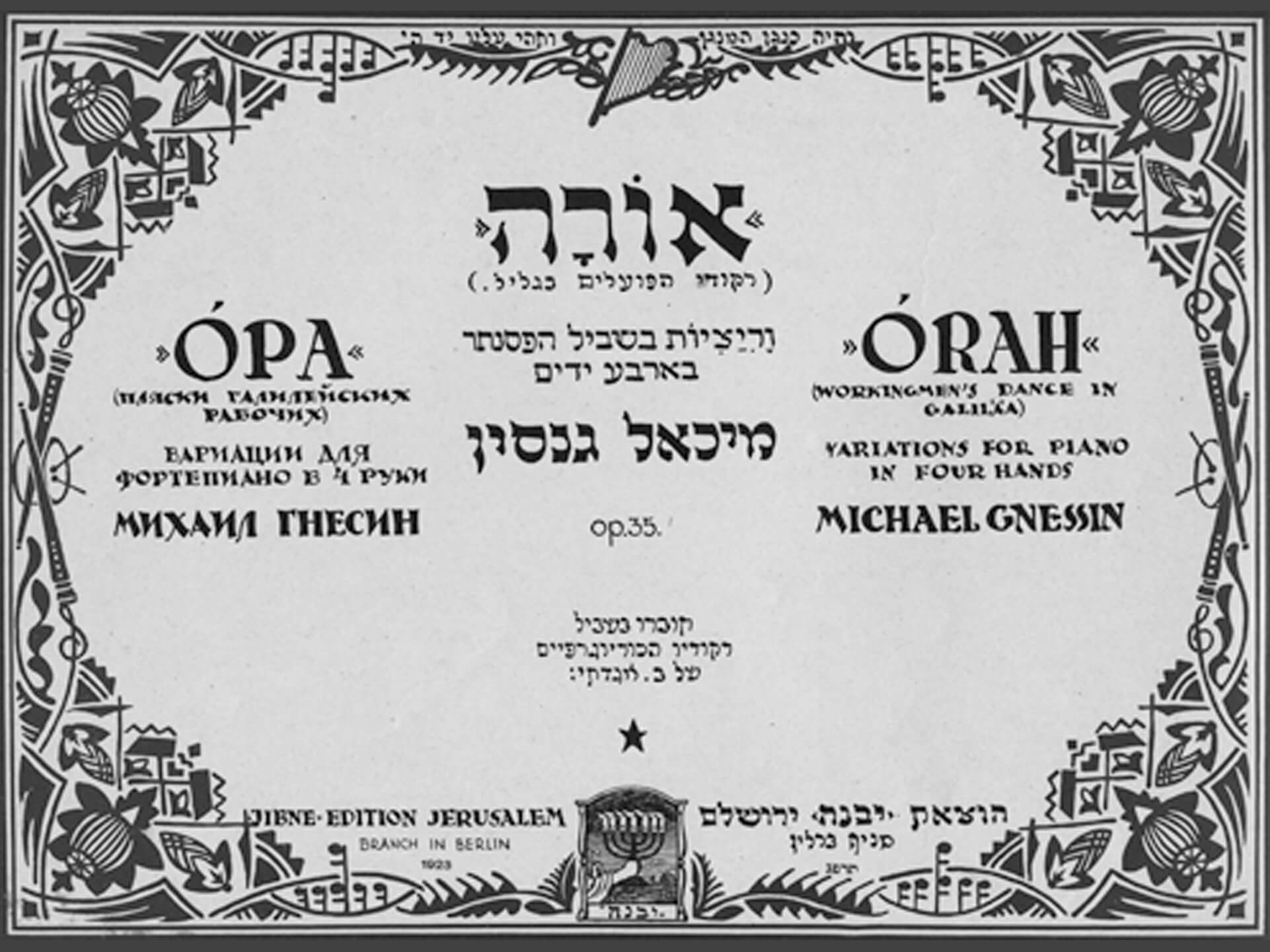

Von insgesamt 232 gesammelten Liedern benutzte Hemsi etwa ein Viertel für sein wichtigstes Werk, die Sammlung Coplas sefardies. Dieser monumentale Zyklus mit insgesamt sechzig Kompositionen für Gesang und Klavier auf der Grundlage sephardischer Lieder wurde von Hemsi in zehn Bänden herausgegeben. Die ersten fünf Bände erschienen in Alexandria von 1932 bis 1938, die letzten fünf im französischen Exil von 1969 bis 1973. Der große Zeitraum, der zwischen den beiden Blöcken liegt, lässt sich mit den tragischen historischen Ereignissen erklären: die Vernichtung der sephardischen Gemeinden auf dem Gebiet des ehemaligen osmanischen Reichs durch die Nationalsozialisten und ihre Kollaborateure sowie die Zerstörung des jüdischen Lebens und der jüdischen Kultur in den arabischen Ländern, darunter auch in seiner Wahlheimat Ägypten.

Um die Volkslieder einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, entwickelte Hemsi die Form eines Kunstlieds, das die authentische volkstümliche Grundlage – Gesangsmelodie und Text – mit einer äußerst anspruchsvollen, raffinierten und farbenreichen Klavierbegleitung verband. In diesem neuen stilistischen Kontext offenbaren die schlichten traditionellen Gesänge ein unerwartetes künstlerisches Potential. Diese Verbindung von Volksmusik und Kunstmusik stellte den Komponisten – aber auch die Interpreten – vor eine besondere Herausforderung. Zugleich bildet sie einen besonderen Reiz der Coplas sefardies.

Die weltweit erste CD-Einspielung des gesamten Zyklus Coplas sefardies von Alberto Hemsi in ihren Originalfassungen wurde von Jascha Nemtsov zusammen mit der israelischen Sängerin Tehila Nini Goldstein realisiert. Die CD-Box mit drei CDs und einem über 100-seitigen Booklet erschien 2020.